○直島町立幼保連携型認定こども園の管理運営に関する規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町立幼保連携型認定こども園条例(平成27年直島町条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、直島町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 1号子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)をいう。

(2) 2号子ども 町が保育の必要性を認定する法第19条第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号子ども 町が保育の必要性を認定する法第19条第3号に規定する満3歳未満の小学校就学前子どもをいう。

(4) 一時保育 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。

(5) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(6) 保育短時間認定 施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。

(利用定員)

第3条 認定こども園の利用定員は、次の表のとおりとする。

施設名称 | 1号子ども | 2号子ども | 3号子ども |

直島幼児学園 | 70人 | 44人 | 21人 |

(職員)

第4条 認定こども園に条例第4条に定める職員を置き、教育委員会がこれを任命する。

(職務)

第5条 園長は、認定こども園の園務を掌り、所属職員を指揮監督し、所属職員に園務の分掌をさせることができる。

2 副園長は、園長を補佐し、所属職員の指導助言、財務及び庶務を処理する。

3 主幹保育教諭及び保育教諭等は、園児の教育及び保育を掌る。

(職員の服務)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、直島町職員服務規程(平成3年直島町規程第11号)の例による。

(教育・保育の一体的提供)

第7条 教育・保育は、1号子ども及び2号子どもに対し、一体的に提供するものとする。

(学期)

第8条 認定こども園の学年は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(教育週数及び教育時間)

第9条 認定こども園の毎学年の教育課程に係る教育週数は、毎学年39週以上とし、1日の教育時間は4時間を標準とする。

(教育・保育課程の編成)

第10条 園長は、条例第3条に規定する事業を実施するために、適正な教育・保育課程を編成するものとする。

2 前項の規定による教育・保育課程を編成するにあたっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の基準により、園長が編成し、当該年度の4月末日までに町長に届け出なければならない。

(認定こども園の園児指導要録及び出席簿)

第11条 園児の指導要録及びその抄本並びに園児の出席簿の様式は、別に定める。

(開園時間)

第12条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時00分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。

(教育・保育の利用時間)

第13条 認定こども園における教育・保育の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 1号子ども 午前8時00分から午後1時30分までの範囲内

(2) 2号子ども及び3号子どものうち保育標準時間認定を受けた者 午前7時30分から午後6時00分までの範囲内

(3) 2号子ども及び3号子どものうち保育短時間認定を受けた者 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内

(一時保育)

第14条 園長は、次の各号に掲げる場合は、一時保育として、開園時間内において保育を提供することができる。

(1) 1号子どもに対し、第13条第1号に規定する時間を超えて保育の提供を行う必要があると認めるとき

(休園日の振替)

第15条 園長は、学園の運営上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、町長の許可を受けて休園日の振替を行うことができる。

2 前項の許可の申請は、別に定める様式による許可申請書を町長に提出して行うものとする。

(臨時休園)

第16条 園長は、非常変災その他、急迫の事情があるときは臨時に休園することができる。この場合において、園長は次の事項を直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 休業する期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 教育課程実施上の措置

(4) その他必要と認める事項

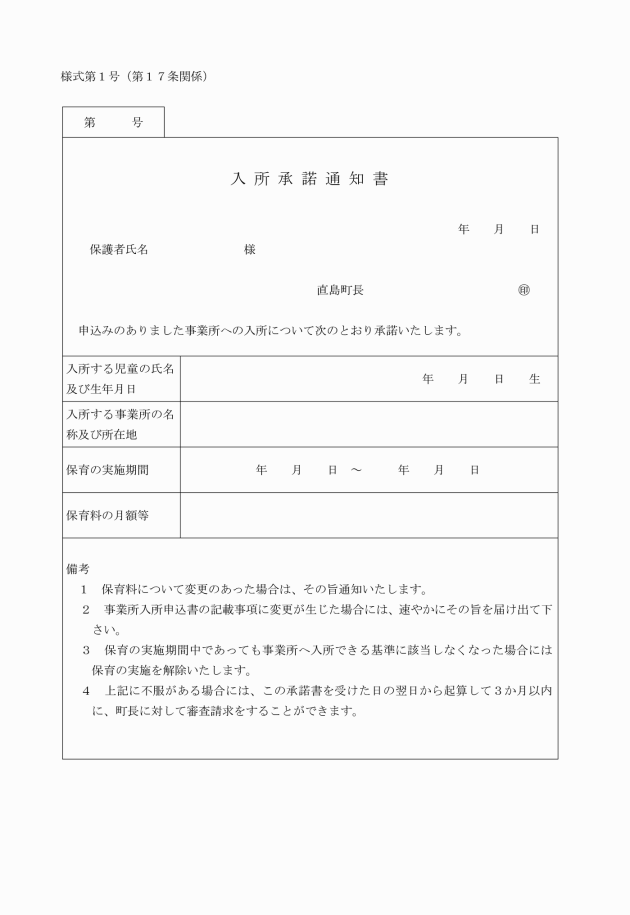

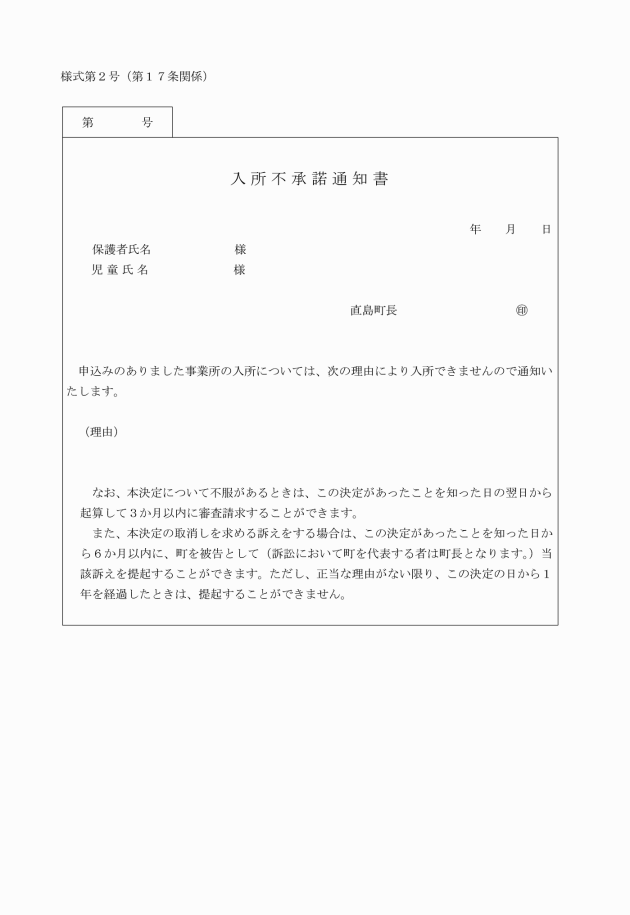

(入園)

第17条 認定こども園に入園できる児童は、条例第5条各号の規定に定める児童で町長が入園を認めた者とする。

2 認定こども園に入園を希望する者は、直島町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第11号)第3条に規定する直島町幼児学園入園申込書兼認定申請書を町長に提出しなければならない。

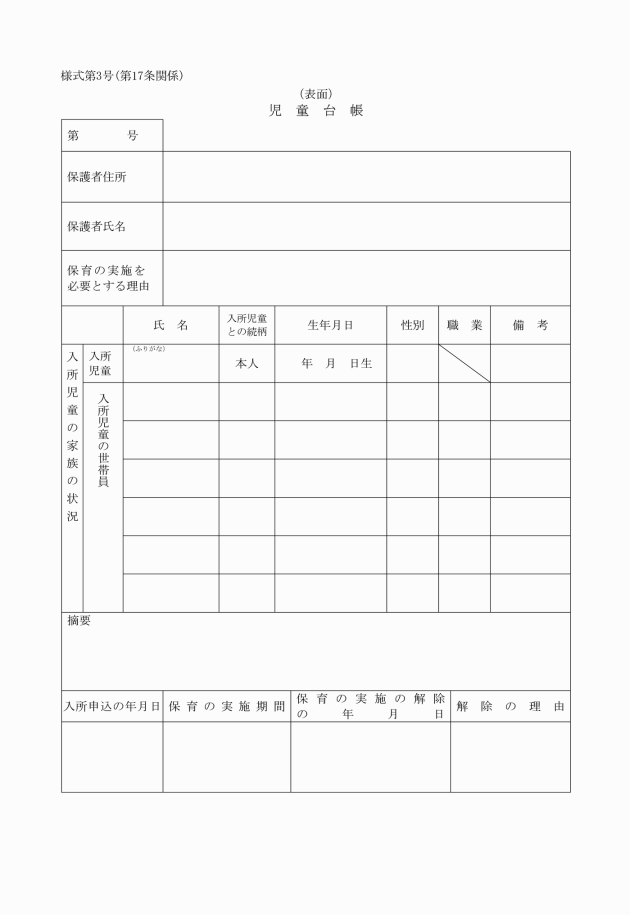

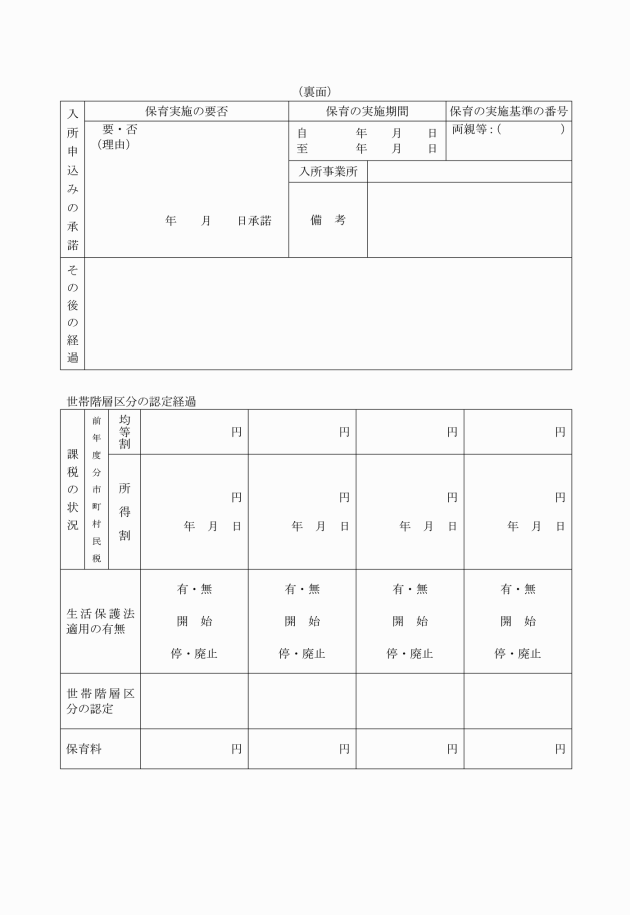

4 園長は、入園した児童(以下「入園児童」という。)について児童台帳(様式第3号)を作成し、整理しておかなければならない。

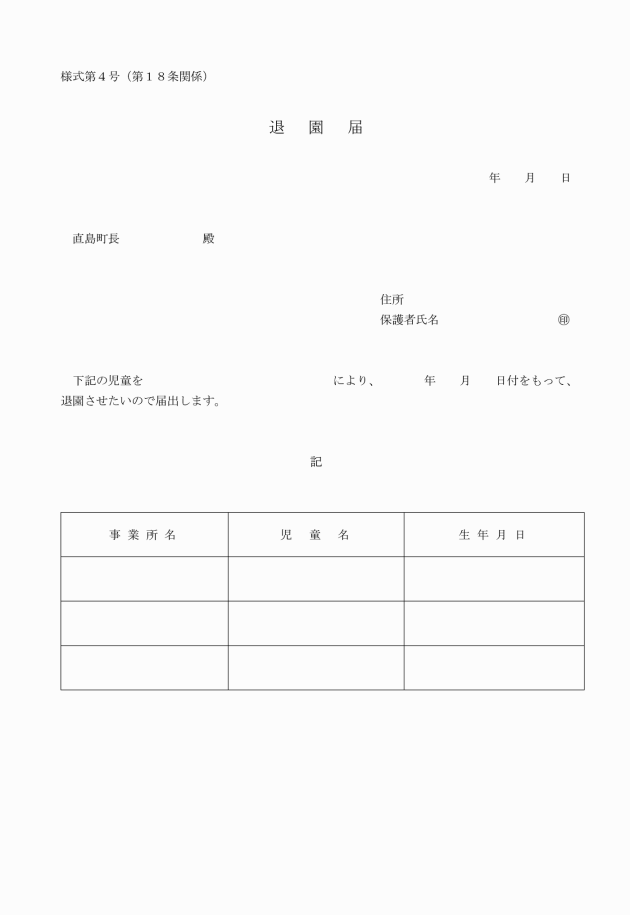

(退園)

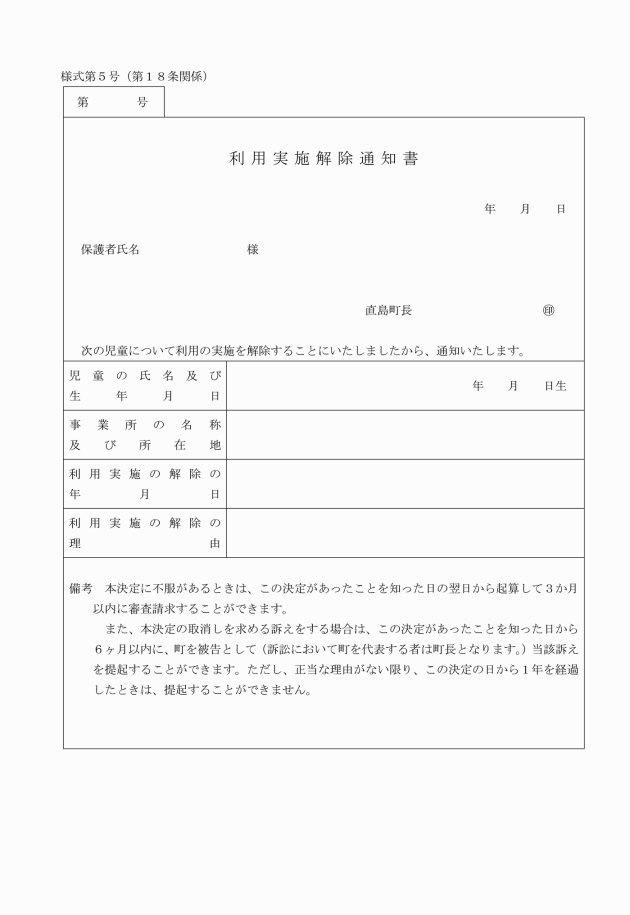

第18条 保護者は、入園児童を退園させようとするときは、退園希望日の1月前までに退園届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出がない場合においても、入園児童又は保護者に次の事由が生じたときは、教育・保育の利用を解除することができる。

(1) 条例7条各号(同条第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(2) 入園児童が正当な理由なくして15日以上欠席したとき。

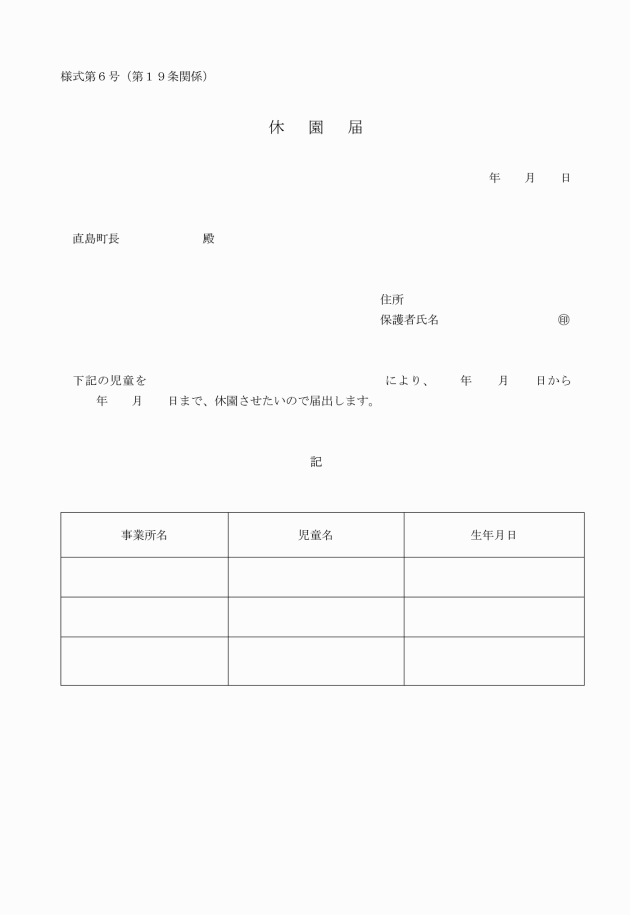

(休園)

第19条 保護者は、入園児童が疾病若しくは事故又はその他の事由により1月以上引き続き出席させることができないときは、休園届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

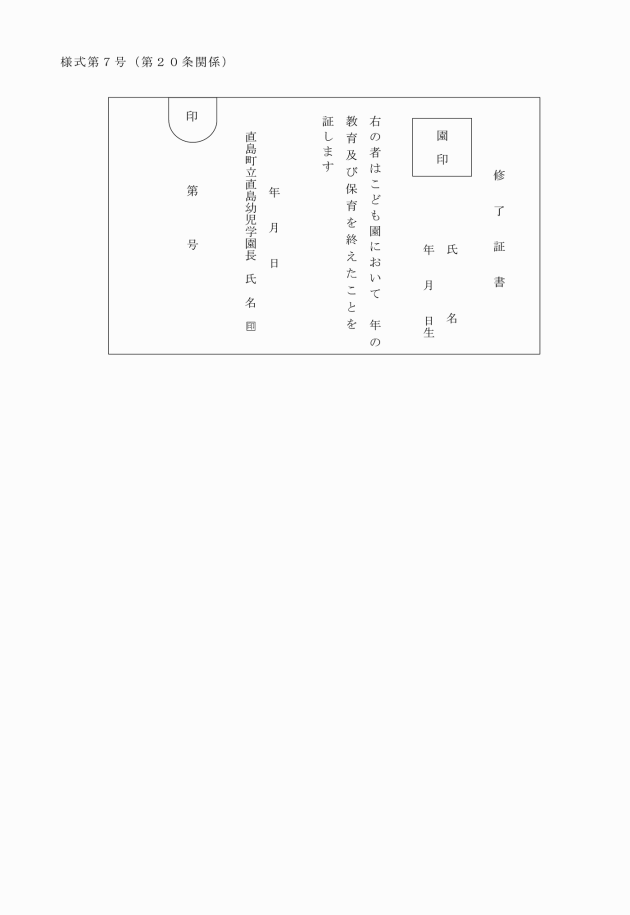

(課程修了の認定)

第20条 認定こども園は、1号子ども及び2号子どもにおける満3歳以上の入園児童が小学校就学の始期に達したときは、教育・保育の提供を修了するものとする。

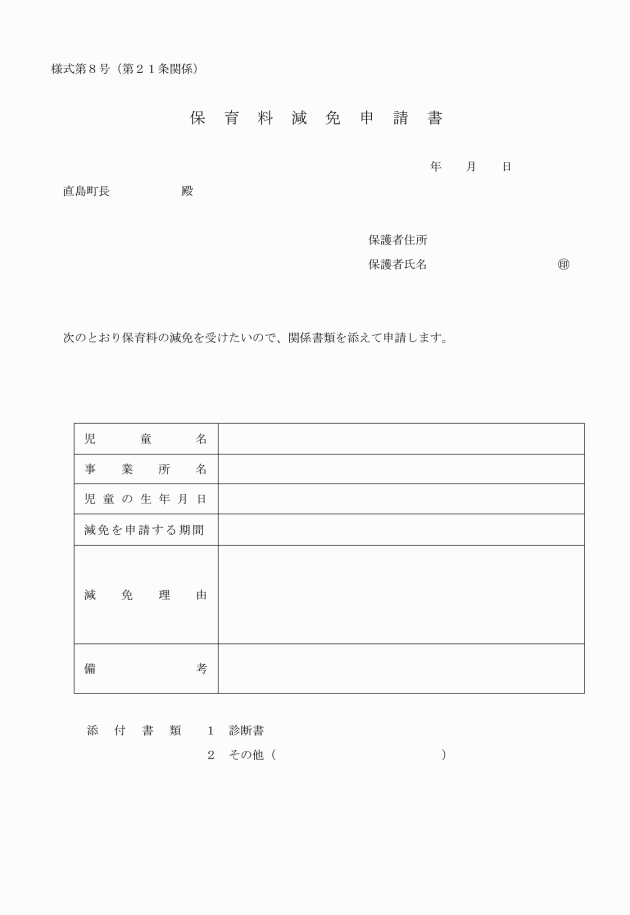

(保育料の減免)

第21条 病気等により医師の診断書を添えて休園届を提出し、月の全日を欠席した入園児童に係る当該月の保育料は半額とする。

2 前項に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認めるときは、保育料を減免することができる。

3 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(園外行事)

第22条 学園外で行う園の行事については、あらかじめ次の各号に掲げる事項を具して町長の承認を得なければならない。

(1) 目的

(2) 場所

(3) 経費

(4) 参加園児の数及び組名

(5) 不参加園児の取扱い

(6) 引率者の職名及び氏名

(教材の承認等)

第23条 園長は、認定こども園において継続的に使用しようとする教材については、あらかじめ町長に届出なければならない。

(報告)

第24条 園長は、保育上重大又は異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

2 園長は、毎月末、園児数及びその月における出席状況を町長に報告しなければならない。

3 園長は、毎月末、その月における園長及び全職員の勤務状況等を町長に報告しなければならない。

(自己評価)

第25条 園長は、当該認定こども園の教育活動その他の園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、園長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学園関係者評価)

第26条 園長は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該認定こども園の関係者による評価(以下「関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するように努めるものとする。

(評価結果の報告)

第27条 園長は、自己評価の結果及び関係者評価を行った場合は、その結果を町長に報告するものとする。

(園務の分掌)

第28条 園長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、所属職員に園務の分掌を命ずるものとする。

(休暇)

第29条 職員の休暇は園長が承認する。ただし、休暇(病気、分べんによる休暇を除く。)の期間が引続き1月を超えるとき、又は多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

2 園長が承認を受けようとする休暇のうち、その休暇の期間が勤務を要しない日を除いて6日以上にわたるときは、前項の規定にかかわらず町長が承認する。

3 園長が承認を受けた休暇については、町長が承認した場合を除いて町長に届け出るものとする。

4 園長が、職員に病気又は分べんによる休暇を承認した場合において、休暇の期間が引続き1月を超えるときは、速やかに町長に届け出るものとする。

(出張)

第30条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、宿泊を要する出張については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 園長の宿泊を要する出張は、前項の規定にかかわらず町長がこれを命ずる。

3 園長及び職員が出張したときは、園長にあっては町長に、その他の職員にあっては園長に復命しなければならない。

(施設等の管理)

第31条 園長は、認定こども園の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 園長は、施設及び設備の台帳を調整し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

(き損等の報告)

第32条 園長は、施設・設備の一部若しくは全部がき損又は亡失したときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

(施設・設備の貸与)

第33条 園長は、認定こども園の教育及び保育上支障のない限り認定こども園の施設・設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(防火及び警備)

第34条 園長は、毎年はじめに、認定こども園の防火及び警備の計画を作成し、町長に報告しなければならない。

2 防火及び警備の分担は、園長が定める。

3 園長は、避難訓練等を計画的に実施しなければならない。

4 園長は、前項の避難訓練等の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを講じなければならない。

(表簿)

第35条 学園においては、法令その他に別に定めのあるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学園沿革誌

(2) 園則・日課表・学園日誌

(3) 職員の名簿・履歴書・出勤簿

(4) 学園に関係のある法令、例規つづり

(5) 往復文書処理簿

(6) 出張命令簿

(7) 時間外勤務命令簿

(8) 諸願出書類

(9) 修了証書台帳

(10) 園児異動記録簿

(11) 指導要録・出席簿・身体検査に関する表簿

2 前項の表簿のうち、学園沿革誌、園則、職員の履歴書、修了証書台帳、指導要録は永年保存とする。

(委任)

第36条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月27日規則第25号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。