○直島町社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担減免要綱

平成13年4月11日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難である者に対して介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)が自己の負担により利用者負担(利用者が負担する介護費、食費及び日常生活費をいう。以下同じ。)を減免する場合の取り扱い及びその負担した額が利用者負担額の一定割合を超えた場合における社会福祉法人に対する助成に関し、直島町社会福祉法人の助成に関する条例(平成元年直島町条例第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

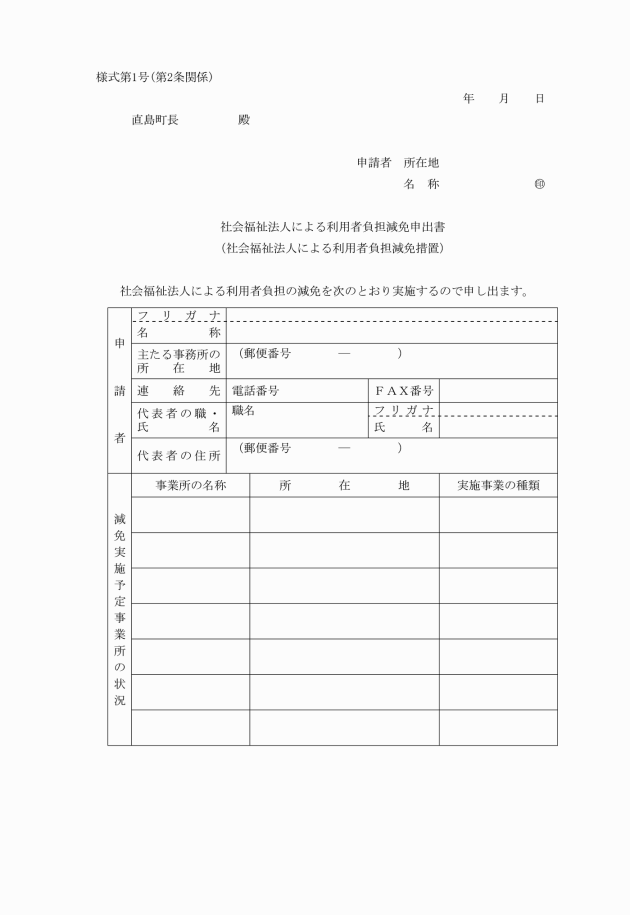

(社会福祉法人による利用者負担の減免の申出)

第2条 利用者負担の減免を行おうとする社会福祉法人は、社会福祉法人による利用者負担減免申出書(社会福祉法人による利用者負担の減免措置)(様式第1号)により町長に申し出なければならない。

(対象サービス)

第3条 利用者負担の減免の対象となるサービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める介護老人福祉施設、通所介護、短期入所生活介護及び訪問介護とし、前条の規定による申出を行った社会福祉法人は、その提供するこれらのサービスすべてについて利用者負担の減免を行うものとする。

(減免の対象者)

第4条 利用者負担の減免の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(生活保護受給者を除く。)とする。

(1) 市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する要支援被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者であって、法第51条に規定する高額介護サービス費の支給に係る自己負担の上限額が15,000円とされたならば、生活保護を必要としない状態となる者

(3) 市町村民税世帯非課税者であって、前年(第6条第1項の規定による減免の申請が1月から6月までの期間にあった場合にあっては、前々年)の収入額から租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除して得た額が42万円以下である者

(減免の対象とする利用者負担の範囲)

第5条 減免の対象とする利用者負担の範囲は、次のとおりとする。

(1) 特別養護老人ホームの旧措置入所者にあっては、日常生活費

(2) 平成12年4月1日以降に特別養護老人ホームに入所した者(前号の旧措置入所者を除く。)にあっては、施設介護サービス費、食事標準負担額及び日常生活費

(3) 訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護の利用者にあっては、当該サービスに係る居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費

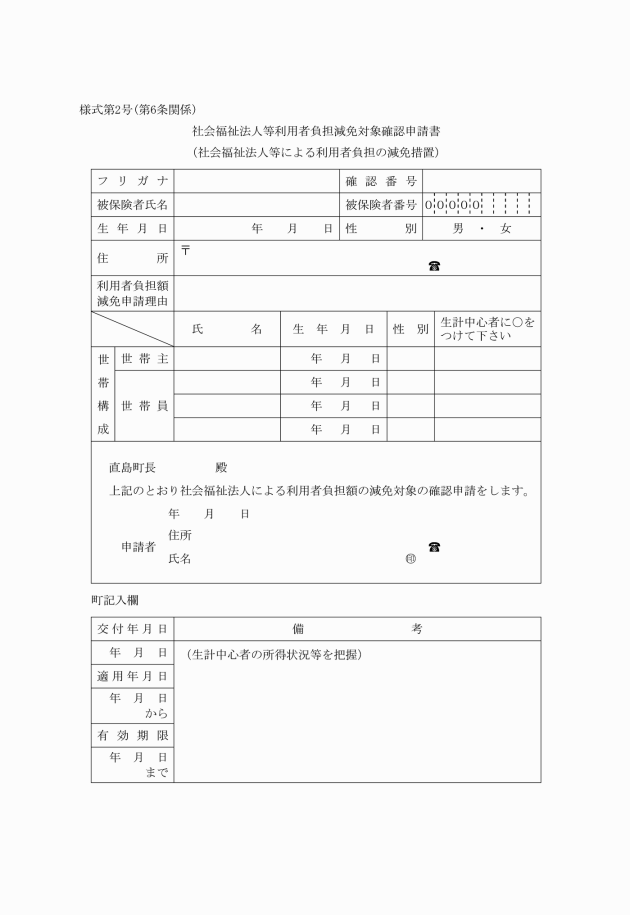

(減免の申請)

第6条 利用者負担の減免を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の減免措置)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

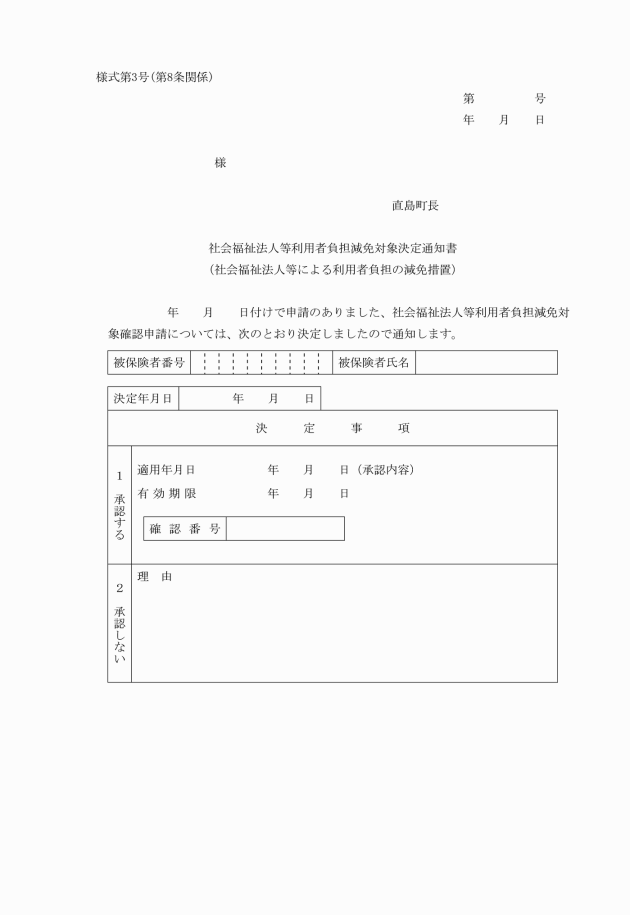

(減免の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担の減免対象としての承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、承認の決定をしたときは、申請者の収入の状況を勘案して減免の程度を利用者負担の2分の1軽減から免除までに決定するものとする。

(減免の実施)

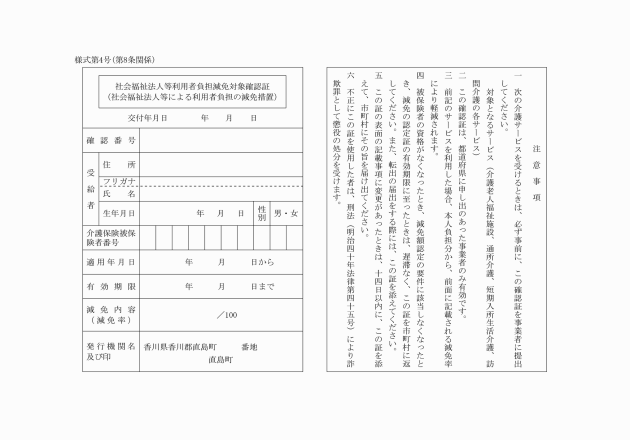

第9条 確認証の交付を受けた者は、第3条に規定するサービスを受けようとするときは、あらかじめ、当該サービスを提供する社会福祉法人に対し、確認証を提示するものとする。

2 社会福祉法人は、前項の規定により確認証を提示した者については、確認証の内容に基づき、利用者負担の減免を行うものとする。

(減免の適用)

第10条 国の定める低所得者利用者負担対策による減額の措置を受ける者については、当該措置の適用を行った後、町長が必要と認めるときに限り、この要綱の規定による利用者負担の減免の措置を適用するものとする。

(社会福祉法人への助成)

第11条 町長は、社会福祉法人が利用者負担を減免した総額(町を保険者とする利用者に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人が本来受領すべき利用者負担収入(第3条に規定する減免対象のサービスに関するものに限る。)の1パーセントを超えた部分に相当する額について、当該社会福祉法人の収支状況等を考慮して、その額の2分の1以下の範囲内の額を助成するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る減免総額が当該施設の利用者負担収入の5パーセントを超える場合は、当該超える額の全額を助成するものとする。

(委任)

第12条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日規程第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。