○直島町自家用自動車有償運送事業に関する規則

平成14年6月28日

規則第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、直島町(以下「町」という。)が実施する自家用自動車有償運送事業(以下「町営バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数等)

第2条 町営バスの運行回数は、宮浦港を起点として1日90便以内とし、運行時刻及び乗降場については、町長が別に定める。

(乗務員等の指示)

第3条 町営バスを利用する者は、乗務員又は町の係員が運行の安全確保と車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。

第2章 旅客の運送

第1節 運送の引受け

(運送等の引受け又は継続の拒絶)

第5条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

(1) 当該運送が法令の規定又は秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(2) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 町は、次の各号のいずれかに該当する旅客について運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わない者

(2) 運輸規則第52条の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者

(4) 泥酔した者若しくは不潔な服装をした者又は監護者に伴われていない小児であって他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(5) 付添人を伴わない重病人又は精神病者

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者

(運送の制限等)

第6条 町は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障のある場合には、乗車の制限若しくは停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

2 町は、前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

第2節 乗車券の販売と効力

2 定期乗車券は、町役場において販売し、回数乗車券は町役場、NPO法人直島町観光協会及び町営バスの車内で販売する。

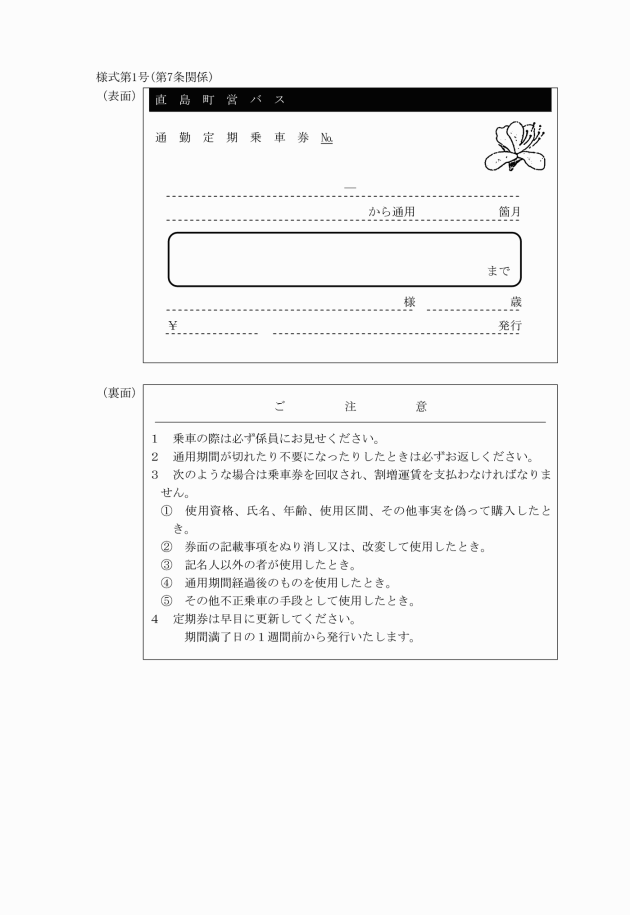

(通勤定期乗車券の販売)

第8条 通勤定期乗車券は、旅客が通勤に必要と認められる区間について販売する。

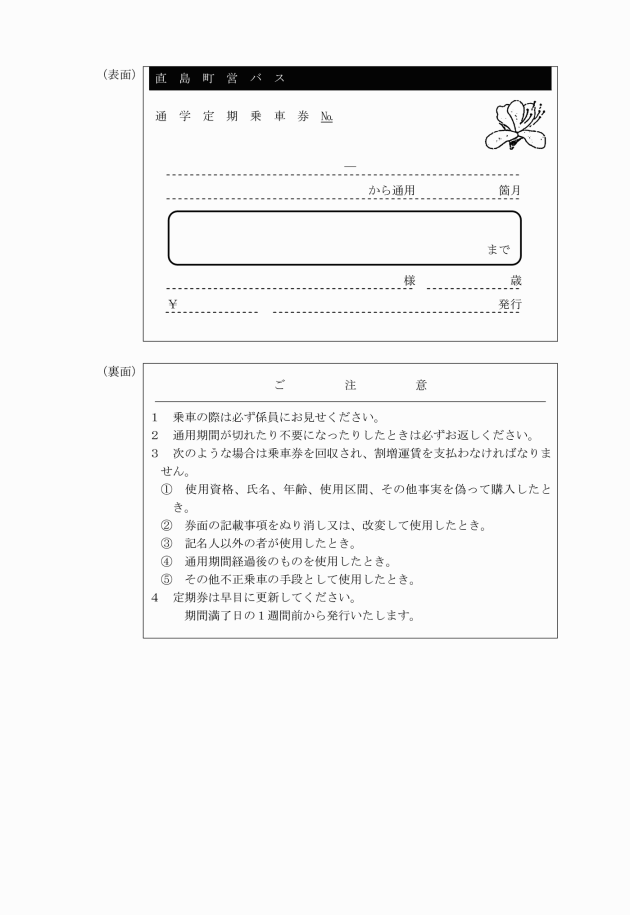

(通学定期乗車券の販売)

第9条 通学定期乗車券は、旅客が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学する者であることを証明する書類を提出したときに、通学に必要と認められる区間について販売する。

(定期乗車券の使用方法)

第10条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において乗車し、又は下車することができるものとする。

2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内においては使用回数を制限されない。

(回数乗車券の使用)

第11条 回数乗車券は、乗車1回1券限りとする。

(定期乗車券の提示)

第12条 旅客は、乗務員又は町の係員が定期乗車券の提示を求めたときはこれを拒むことはできない。

(身分証明書の所持等)

第13条 第9条の規定により販売された通学定期乗車券を使用する旅客は、常に当該通学定期乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持するとともに乗務員又は町の係員が当該書類の提示を求めたときは、これを拒むことはできない。

2 前項の書類を所持せず、又はその提示を拒んだ旅客は、当該通学定期乗車券を当該乗車について使用することができない。この場合において、町は当該通学定期乗車券を一時領置することができる。

(乗車券の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とする。

(1) 定期乗車券で通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項の不明となった定期乗車券又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した定期乗車券

(5) その他不正の手段により取得した定期乗車券

2 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗車券を一時領置することができる。この場合において、町は旅客に悪意があると認めるときは、当該乗車券を無効とするものとする。

(1) 定期乗車券をその通用区間外に使用したとき。

(2) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(3) その他定期乗車券を不正に使用したとき。

(定期乗車券の引渡し)

第15条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその所持する定期乗車券を乗務員に引き渡さなければならない。

(1) 定期乗車券の使用期限が終了したとき。

(2) 当該乗車券が無効又は不要となったとき。

(3) 当該乗車券を使用する資格を失ったとき。

第3節 運賃等の取り扱い

(無賃運送)

第16条 町は、次の各号に該当する者については、無賃とする。

(1) 旅客(中学生以上の大人、以下この条において同じ。)が同伴する4歳以下の小児については、旅客1人につき1人の幼児

(2) 直島町老人無料バス券支給要綱(平成3年直島町規程第4号)第3条に規定する老人であって、同要綱第4条の規定による無料バス券を提出した者

(運賃の割り引き)

第17条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運賃の5割を割り引きする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で身体障害者手帳を提示したとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車する場合であって保養施設の長が発行する所定の運賃割引証を提示したとき。

(3) 知的障害者「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で療育手帳を提示したとき。

(4) 前3号の介護人等の割り引きは、町において介護又は付添の必要を認めた場合に限るものとする。

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が乗車する場合で精神障害者保健福祉手帳を提示したとき。

(6) 運転免許証を自主返納した者かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている満70歳以上の者が乗車する場合で道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第1項に規定する運転経歴証明書又は香川県が実施する高齢者運転免許卒業カード発行事業実施要領(平成29年11月1日)に基づき交付された高齢者運転免許卒業カードを提示したとき。

(旅客の都合による運賃の払戻し)

第18条 町は、定期乗車券を所持する旅客がその都合によって乗車をとりやめたときは、旅客の請求により、通用期間前のものについてはその運賃額を、通用期間内のものについては適用期間の初めの日から払戻しの請求のあった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額を払戻しする。

(割増運賃等)

第19条 町は、旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収する。

(1) 第12条の規定により定期乗車券の提示を求めたときに有効な乗車券を提示せず、その請求に応じて運賃の支払いをしなかったとき。

(2) 第15条の規定により定期乗車券の引渡しを拒んだとき。

(3) 定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を販売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(4) 定期乗車券を使用してその券面表示の区間外の区間を乗車したときは、その乗車した区間に対応する普通旅客運賃

(5) その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(乗越し)

第20条 定期乗車券を所持する旅客は、前条の規定にかかわらずその所持する定期乗車券の券面表示の区間を超えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃を支払い、券面表示の区間を超えて乗車することができる。

(定期乗車券の紛失)

第21条 旅客が定期乗車券を紛失した場合において乗務員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃を徴収する。

(定期乗車券の書替え)

第22条 町は、旅客の請求により、券面表示の事項の不鮮明となった定期乗車券の書替えをするものとする。

(定期乗車券の再発行)

第23条 町は、旅客が紛失した定期乗車券については再発行しない。ただし、災害その他事故により紛失した場合であってその紛失の事実を証明することができるものがあるときは、旅客の請求により、現券と同一の効力を有する新券を再発行することができる。

(運賃変更の場合の取り扱い)

第24条 旅客は、町が運賃を変更した場合においても変更前に購入した定期乗車券及び回数乗車券については、そのまま有効なものとして使用することができる。

(再購入後の払戻し)

第25条 町は、旅客が再購入後に紛失した定期乗車券を発見し、新券とともに旧券を提し、払戻しを請求した場合は、旧券の通用期間開始の日から新券の通用期間開始の日の前日までの期間に対応する運賃を旧券の運賃から控除した額を払戻すものとする。この場合において、1月は30日として日割り計算を行い、円未満の端数があるときは四捨五入するものとする。

(運行中止の場合の取り扱い)

第26条 町は、自動車の運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客をその乗車停留所まで無賃送還するものとする。

2 町は、前項の運行中止により運行中止の区間に係る定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなったときは、運行中止の期間が引き続き20時間を超える場合に限り、運行中止日数に対応する定期乗車券の通用期間の延長をすることができる。

(手回り品の持込制限)

第27条 旅客は、第5条第2項第2号の物品を車内に持ち込むことはできない。

2 乗務員は、旅客の手回り品の中に第5条第2項第2号の物品が収納されているおそれがあると認めるときは旅客に対し手回り品の内容の明示を求めることができる。

第3章 責任

(手回り品に関する責任)

第28条 町は、その運送に関し乗務員の過失による場合のほか、旅客に対し手回り品その他身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第29条 町は、天災その他町の責めに帰すことができない事由により運送の安全の確保のため一時的な運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害は賠償する責めを負わないものとする。

(旅客の責任)

第30条 町は、旅客の過失又は旅客が法令若しくはこの規則の規定を守らないことにより損害を受けたときは、その旅客に対し損害賠償を求めるものとする。

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成15年8月27日規則第13号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

附則(平成16年7月15日規則第6号)

この規則は、平成16年7月18日から施行する。

附則(平成18年5月18日規則第24号)

この規則は、平成18年5月20日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により販売している回数券は、この規則による改正後の相当規定により販売したものとみなす。